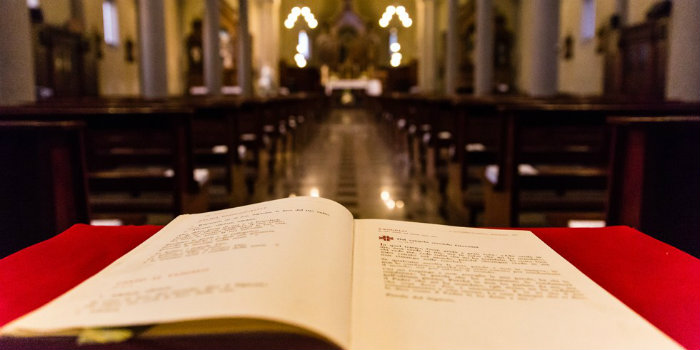

Ventitreesima Domenica del Tempo Ordinario, Anno C – 08 settembre 2019

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33)

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

“Chi potrà salvarsi?”. Di fronte alle esigenze del Regno di Dio i discepoli già altre volte si sono spaventati. Il radicalismo – tipico del vangelo di Luca – che appare in questo passo crea difficoltà e spesso si è tentato di ridurlo con interpretazioni accomodanti.

La traduzione “non mi ama più di quanto ami suo padre” è corretta, ma letteralmente il testo dice: “non odia suo padre”; nel linguaggio semitico, l’espressione indica un distacco radicale. Certo, c’è colui che, come san Francesco, ha preso questo vangelo “sine glossa”, senza interpretazioni. Ma, allora, per essere discepoli di Gesù bisogna proprio diventare degli asceti, dei “rinunzianti”, quasi che il mondo e la storia non avessero importanza?

Le cose si complicano, quando sembra che ci venga chiesto non solo di rinunciare alle ricchezze e ai possessi, ma anche di essere disponibili a subordinare all’amore di Dio anche le relazioni più vere e più care: genitori, marito o moglie, figli. È mai possibile che Gesù si metta in competizione con questi affetti, i più cari e i più santi? Che cosa possono dire queste parole a due giovani che si sposano? A un papà e a una mamma che contemplano il loro bambino? Cosa vuol dire amare Gesù più della nostra vita?

In realtà, Gesù non si mette in competizione con l’amore umano, anzi. Egli ci dice che solo lui può rendere i nostri affetti più puri e dare loro la prospettiva dell’eternità.

Ogni amore tende al possesso dell’amato. È inevitabile che sia così. Ma già la prima pagina della Bibbia ci dice che l’altro lo possiamo accogliere e farlo nostro soltanto come un dono. È Dio che conduce la donna all’uomo; Adamo esce in un grido di ammirazione e di gioia: “È osso delle mie ossa, carne della mia carne, è la parte di me che mi manca, solo unendomi a lei io realizzerò pienamente me stesso”.

Quando due sposi amano il Signore Gesù con tutto il loro cuore, quell’amore non li divide, anzi, rende il loro sguardo più puro. Non c’è la pretesa che l’altro soddisfi tutti i miei desideri e i miei sogni; so accogliere i suoi limiti, so riconoscere i miei; imparo a guardarlo con gli occhi di Dio, a vedere in lui o in lei la bellezza dell’immagine che Dio ha impresso e che Gesù ha restituito al suo originario splendore.

L’amore per Gesù, concretamente, è l’amore per la sua croce. Siamo richiesti di prenderla e di abbracciarla. Infatti oggi ci viene detto che “chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo”. Perché dunque questa via difficile, perché il sacrificio?

Mi viene in mente una delle pagine più misteriose e più belle della Bibbia, la lotta di Giacobbe con Dio (Genesi 32,23-33). Giacobbe è un patriarca, nipote di Abramo. Sta ritornando nella terra promessa dopo un lungo esilio. È solo; durante la notte un essere misterioso lo assale e i due lottano fino all’alba. All’alba, l’avversario dice a Giacobbe: “Lasciami andare!”. Giacobbe risponde: “No, se prima non mi benedici”. Allora, quell’uomo gli risponde: “Hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto”.

Ci si può chiedere perché Dio voglia lottare con l’uomo. Perché la sofferenza, perché l’angoscia, il dubbio? Perché la morte? La risposta sta nell’abbraccio con il quale i lottatori si stringono. Quell’abbraccio ci fa crescere. È una dura scuola, ma ci permette di stare davanti a Dio, di guardarlo negli occhi e di porgli le nostre domande. Dona a noi creature il diritto di guardare in faccia il nostro Creatore. Quell’abbraccio, mantenuto sino in fondo, è il segno della nostra dignità e della nostra vittoria. Dio desidera essere vinto, anzi, ci trasmette la forza per resistere sino alla fine. Ma qual è il segno della nostra vittoria?

Ci sono altri luoghi della Bibbia nei quali Dio e l’uomo si abbracciano. Ci viene in mente l’immagine del Buon Pastore, che prende in braccio la sua pecorella ferita, che la consola e la cura, e che è pieno di gioia e fa festa, una festa tanto più grande quanto maggiore è stato il prezzo per ritrovarla. C’è l’abbraccio del padre al figlio che torna a casa, dopo la fuga e lo smarrimento: Dio fa festa per l’uomo, non servo, ma figlio. Noi siamo la gioia di Dio: questa è la nostra vittoria.

Le due piccole parabole del vangelo di oggi ci suggeriscono di fare bene i nostri conti. Conosciamo il rischio: l’entusiasmo per un progetto bello e generoso spesso si spegne quando incontra i primi sacrifici. A quel punto, molti ridimensionano le loro aspirazioni, si adattano alla mediocrità: il progetto viene rivisto, non più una torre, un castello, una bella casa; i soldi bastano per una capanna. A quel punto le grandi parole che ci hanno sedotto, soprattutto l’aspirazione alla felicità, sbiadiscono: non felicità, ma soddisfazioni, comodità, tranquillità. Scambiamo la rassegnazione per saggezza.

Gesù ci propone, invece, di aumentare il nostro capitale. La via è lui stesso: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6). Ci dice anche: “Amatevi, come io ho amato voi” (Gv 13,34). Quel “come” non indica solo l’esempio, ma prima di tutto il fondamento. È l’amore di Gesù per noi che rinnova continuamente le nostre energie, dilata la nostra speranza, ci incoraggia ad assumere le responsabilità e i sacrifici dell’amore. La sua croce ci dice che non verremo mai abbandonati: ci invita a prendere la nostra e nello stesso tempo ci rivolge una straordinaria promessa.

Ai giusti, il Libro della Sapienza dice: “Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena d’immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici: Dio li ha provati come l’oro nel crogiolo e li ha trovati degni di sé” (Sap 3,4-6). Degni di Dio! L’amore raggiunge il suo scopo, perché l’amore, di sua natura, è eterno. L’amore di Dio è il grande fuoco, che accende e conserva l’amore umano, lo dilata e lo rende eterno.

Ultimi commenti

No ti sbagli, quelli arrivarono durante il COVID a Bergamo, con Conte e il PD...

No è solo x certi ignoranti che si credono divertenti

Invece di preoccuparvi di cose inutili, dovevate avere rispetto per 60mila persone senza mezzi pubblici, taxi, ncc e uber che han dovuto camminare per km